おすすめ観光コース

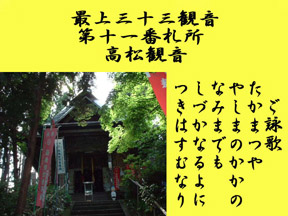

最上三十三観音「第十一番札所 高松観音」

高松山 光明院

最上三十三観音のうちで最南端にある。

かみのやまおんせん駅から南へおよそ3キロ国道13号をはさんで位置する葉山と高松の両温泉街がきれた南端にある。

国道から右手へすぐ石段のぼリとなった樹木の茂る小高い丘に観音堂がある。ご本尊は聖観音像で45センチほどの座像であるが、寺伝によると行基菩薩がこの地の小庵にしばらく留まっていたとき刻んだものというから、今からおよそ1370年前のものである。

いつしか村人の信仰するところとなり、ほどなく第45代聖武天皇の知るところとなり祈願所に定められて信仰者が増えるに至ったという。

高松村はもともと麻布紙といわれる和紙の産地で、「紙漉きが上手になるには観音さまにお参りしろ」と村人がいい交わしたように、その守護仏として信仰していた。

その紙漉きも近年になって衰微した。ただ300年も前から伝わる裸餅搗き(12月17日)は、いまもなお光明院の前に集まる若者たちの熱気で奉納されている。

この餅つきのとき、2年に1度作る大わらじが観音堂の前に立てかけられている。